西暦2017年(平成29年) 3月20日(月,祝) 第57回東海QSOコンテスト

2月の関東極超短波交信祭の際電脳様が固まってしまい 放置プレイ で復活しました

そのときは交信数もたかが知れていたので テンション 多くの交信数でそうなったら 失意の地獄へとつき落され二度と這い上がることはできないでしょう バッテリーが外せる電脳様を新たに導入しました 導入の理由はもう一つありCWスキマーを動かすとカクカクするんですぅ CPUの負荷が100% !!って 新しいのは11%のようです

「CPUをベンチマークで性能比較」によると

Celeron-N3050の916に対してCore-i7-4710HQは7893なので数字はだいたい合っているようです ※1 SDR様とCWスキマー様とそしてN1MM様の御魂を入れる儀式をしていましたが「ソレナリに使えるだろう」になりました ※3,4,5,6

エアではなく実戦で試してみよう

C級ham radio 4月号の特集は「ジャンル別コンテストの楽しみ方」でした

「移動運用で楽しむコンテスト」はジャンルとして存在しているのかぁ でも 仲間と一緒に! って・・・ あたしお友達いないんですぅ

そろそろ絶滅するらしいサークルKで食料の仕入れです

昨年は極めて雪が無くYAMAの上にもいけたのですが 今年は行ける場所はありません

スキー場の駐車場の端にこそ〜りと・・・

30分ほどで設営完了

受信専用空中線は雪にパイプを突き刺して設置しました

スタートは3r5MHzです

端から呼んでいきますが呼び負けてなかなか回ってきません 空中線がナメたものですからしかたありません 次は50MHzから上に上がっていきます ここでエアでは気づかなかったことに気づきました FMってどうやって入れるんだ?

CWとPHしかありません

PHを選択するとUSB(3r5と7MHzはLSB)になります 多くの電波形式で同時に開催されるコンテストって日本だけなのかもしれません

とりあえず確定しておいて LOGウインドゥで修正すれば変えられたけど みんなどうやっているんだろう? ※2

車内温度は午後には28r5度まで上昇しました

股引等で武装していたので暑かったぁ

11時過ぎに 7MHzのCONDEXも持ち直したようです

スキマー様は7MHzに設定しました バンドマップに登場する 未交信局を呼んでいきます バンド変更の設定はワンクリックというわけにいかず 面倒です みんなどうやっているんだろう? 最後は呼び負け続けてタ〜イムア〜ップ

管外局で呼ぶだけの場合ラクチンできましたが

本来は人間の有効な稼働時間を増やしてスコアを伸ばすための仕組みであ〜る

15時からは 大都会交信祭が始まりますが 18時になったら寒そうなので 撤収して帰途に着きました

0909市の家電量販店に ACアダプタの電源コードの短いのを購入しようと立ち寄ったのですが ミッキーマウス型のは置いてないと言われました これも宅配のお兄さんに持ってきてもらうことになるのかなァ

晩飯を食して帰ろうとしましたが 個人経営のお店はお休み(準備中)ばかりで3軒まわって諦めました

ADIFファイルにExportしてUSBメモリーに入れて家のパソコンのCtestwin様にインポートしました

CTESTwin様には東海QSOの選択肢が無いんだな

怪しいメッセージが出るし 28MHzの得点2点にしないといけないし 目視と手作業で直さねばならんなぁ

※1:電脳様

Core i7 4710MQ 2.5GHz/4コア SSD 525GB Windows 10 Home 64bit WXGA (1366x768) メモリ容量:8GB (空き)2(1) 駆動時間5時間 幅x高さx奥行 374x31.4x252mm 重量:2.5kg 価格.COMでの売れ筋678位であ〜る ストレージはハードディスクはなくソリッドステートドライブのみにした

クルクルは瞬間しか出ず体感速度は10倍以上になった ディスプレーの発色がとても悪い

マイクとヘッドホン端子が独立していた 変換は不要(いまさらですが)

移動運用車に積みっぱなしにしていて電源を入れるとウイルススキャンとかOSのアップデートが始まるような奇がする

N1MM様も頻繁にアップデートしろと言います コンテストの1週間くらい前から(LANのつながるところに持ってきて)電源を入れておくのが良いように思う (うちの無線LANはQRPなので自動車のあるところまで飛ばないんですぅ)

それとこいつもウザいので不本意ながらchromeとかは入れないでおく

言うまでもないですが電源系はスリープしないように設定する フタ(モニタ)を閉じるとスリープモードになる 再び開くとパスワードの入力が必要 閉じたときの画面で立ち上がるがHDSDRが止まっている SDRPlayのUSB端子を一度抜き挿ししてHDSDRを立ち上げなおす必要あり

電源とスリープ設定する  システムを左クリック システムを左クリック

電源とスリープを左クリック 電源とスリープを左クリック

画面 スリープ バッテリー駆動時 電源に接続時 いずれも「なし」 ※6:N1MM様の御魂を入れる儀式

UDCファイルとSECファイルを用意して東海QSOコンテストに対応します ファイルの置き場所はN1MM様をインストールすると作られます

ディスクトップにショートカットを作っておきます UDCファイルを作る

JA1XUYのページ→ N1MM Logger+の設定→ UDC(User Defined Contest)を用いる場合の詳細はこちら にある MIYAGI.udc を に保存する MIYAGI.udcをTOKAI.udcに名前の変更をする TOKAI.udcをメモ帳で開き編集する MIYAGIを全てTOKAIに変更 (傾斜得点の変更) DupeType =3 (3でCWとPHONEの重複可) DefaultContestExchange =09 (県ナンバー) 名前,識別信号,更新日も変えておいたほうがいいだろう 上書き保存 SECファイルをつくる

JI6DUEのページのtokaiqso.datを に保存する tokaiqso.datをTOKAI.secに名前の変更をする TOKAI.secをメモ帳で開き編集する Type=TOKAI SubType= (一行目) 二行目からはスペースと漢字の部分をセッセと消して行く

最終行は削除 上書き保存 notice:マルチマップ上ではこの順番ではなくソートされるらしく郡の間に市がある

N1MMを起動 File→ New Log in Database ham.c3dbを選択

Log Typeの中からTOKAIを選択

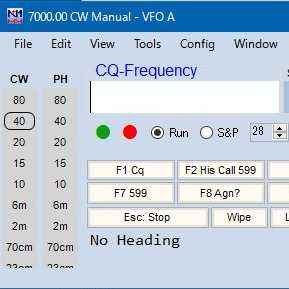

エントリーウインド

9バンドだと23cmが途切れるんだな 縁をつまんで広げようとしてもできない

10バンド以上を選択すると広がるらしい ※2:モード切替

グーグル様にお尋ねしたところ トランシーバーをリモートすれば取り込めるというBLOG記事などはあったがソフト側からというのは見つからない どうやらそういうものらしい リモートが前提なんだな 用意するしかないのかァ

こちら 2017 QRP SPRINT ※3:HDSDR

SDR受信機の本体はSDRplay RSP1にした 日本に代理店があったから 数100円台からあるUSBドングルテレビチューナーと比べると 18,000円と ちょいとお高い気もするけど 変なの買って人柱になるのはイヤだからねぇ

SDRplayのホームページに行きダウンロードのページからHDSDR - VERSION 2.76 (RSP1/RSP2) Includes hardware driver/API/EXTIO pluginを選びます インストールするとディスクトップにアイコンが2つできる (RSP1を残して不要なRSP2はゴミ箱へ)

ExtIOのIF AmplifierをLow IF 電波形式はUSB(LSBでもいいハズ,CWはダメ) 3.5MHzを受信の場合はLOを3.499.000 (ハムバンドの外の近いキリのいいところ) Tuneを3.520.000 7MHzなら6.999.000と7.020.000 Bandwidth[F6]は48000

Soundcard[F5]はRX Output(to speaker)を1.CABLE Output(VB-Audio VirtualC その他はデフォルト(たぶん) Bandwidth48000(Hz)であるが実際には40kHzあたりから減衰していている (←CW Skimmer側から見て) 原因はVB-Cableなのか電脳様の仕様なのかは不明 そのため受信周波数を7.020(MHz)にして7.000(MHz)のちょっと下から7.040(MHz)のちょっと上にする

実質90kHz弱ですね ※4:VB-Audio Virtual Cable

HDSDRとCW Skimmerをつなぐ仮想ケーブルである

ダウンロードのページにいきVBCABLE_Driver_Pack43.zip (1.09 MB - OCT 2015)をダウンロードして管理者としてインストールする

これは常駐型である 都度立ち上げる必要は無い できたEXEファイルをクリックするとアンインストールしますかぁになる ※5:CW Skimmer

DX Atlas: Amateur Radio softwareのページに行きダウンロードする SettingウインドゥのRadioタブで Hardware Type Sampling Rate LO Frequency 7020000 (7MHzの場合) HDSDRのTune周波数にあわせる プリセットの選択のような機能は無く手入力しなくてはならない 96kHzを選択すると画面が白くなる

Audioタブで Signal I/O Device を 02 CAble Output {VB-Audio Virtual Audio I/O Deviceを01 スピーカー{VIA HD Audio{Win10

Oeraterタブでコールサインと名前を入れる

Telnetタブで Enable Telnet Serverにチェック portは7300(デフォルト) Do not send callsign without "CQ" にチェック(これを入れないと全部送られてしまう)

お試し期間は一カ月なので それを過ぎると買えというメッセージが出る

注文のページに進みゴソゴソと

キー(パスワード)が送られてくるが これが受け付けてくれない (おそらく名前のところが違う) 使えないぞ(I put name and key, but become the error.)とメールすると

翻訳サイト様々である でラテン語(半角アルファベット)で名前を送って 新たなキーが送られてきました

Windows10の「Creators Update」でドライバーが変わったから?? こちら 2017 WPX CW SDR様には専用の空中線を使いました 5mほどの電線を地上3mくらいに張りました 送信用空中線からは数mしか離れていません

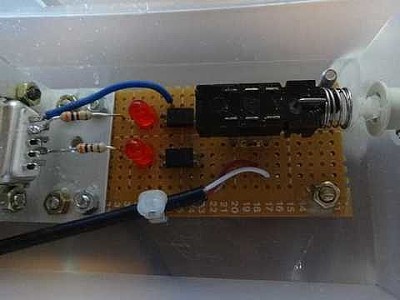

大入力があると壊れそうなので送信時には空中線を切り離す仕掛けを作りました

上の回路では入力がガッツリ落ちないと切り替わりません ダイオード追加しましょう

電信はこれでいいですけどRTTYの時にはもう一つフォトカプラを追加します こちら RTTY 弾丸ツアー追っ掛け

送信時にはこのPTTの信号で空中線を切り離します がっ しかし 電信の時はバッチリですが 電話はマイクのPTT押して喋っているから 筒抜け ぢゃん とりあえずは簡単には壊れないということが判ったのが収穫です これそのうちギミックの塊になりそうだなァ

とりあえず送信機の送信信号(送信時グランド)をつないでいる V/UHF帯さらにSHF帯まで全て対応するのはめんどくさいのでHF帯のLPFを入れておく (SDRは

|